こんにちは!ゴンです。

自閉スペクトラムの人は視覚や聴覚といった感覚の統合がうまくいっていない事が多いようです。

息子を見ていると、強くそう感じます。

以前は机の角に頭をぶつけたり、何でもないところでつまづいたり、急な物音に物凄く驚いたりといったことが多くありました。

感覚の統合がうまくいっていないという事は危険を感じる機会が多いという事になります。

すると不安を感じやすくなります。

そう考えると、親から離れたがらなかったり、新しい環境に馴染むのに時間がかかるのも当然と言えば当然ですね。

そこで今回は、お子さんの不安を和らげるアプローチをご紹介します!

キーワードは「胃」です。

胃は「思考の臓器」

心配事があれば食欲が落ちますし、悩み事があれば胃はキリキリと痛む。

かと思ったら安心した途端に食欲が出てきてモリモリ美味しくごはんが食べられる。

きっと皆さんも経験があるかと思います。

精神的なストレスと、胃は密接に関係しています。

裏を返すと、胃の状況が良ければ人間ある程度はストレスに対応できるようになるともいえます。

刺激の強い物は少なめに

発達障害のあるお子さんは食べ物のこだわりが強い事が多いので、大変なところではありますね。

しかし、試す価値は大いにあると思います。

具体的には辛い物や脂っこい物、冷たいものは少なめにしてあげる。

またあまり嚙まずに丸吞みするように食べる癖があるかどうかもチェックすべきポイントです。

「噛む」という行為は脳の成長に大きく影響しますが、発達障害のお子さんはあまり嚙まずに吞み込んでしまうことも少なくありません(息子もそうです)。

すると胃への負荷は非常に大きくなり、精神的にも不安定になります。

しっかりと嚙むように伝えるか、難しい場合は食物は少し小さくするなどの工夫をしてあげると良いと思います。

あとは食事の雰囲気も大切です。

急かされたり、𠮟られながらの食事では、胃もあまり動いてくれません。

穏やかで楽しい雰囲気の中での食事ならば、胃もしっかりと動いて消化・吸収という役目を果たしてくれることでしょう。

マッサージも効果的!

さあ、ここで満を持して登場するのが「経絡」です。

経絡とはザックリ言うと、血やエネルギーが流れる経路のことです。

最近流行りの「筋膜」のルートもこの経絡ラインと似ていますね。

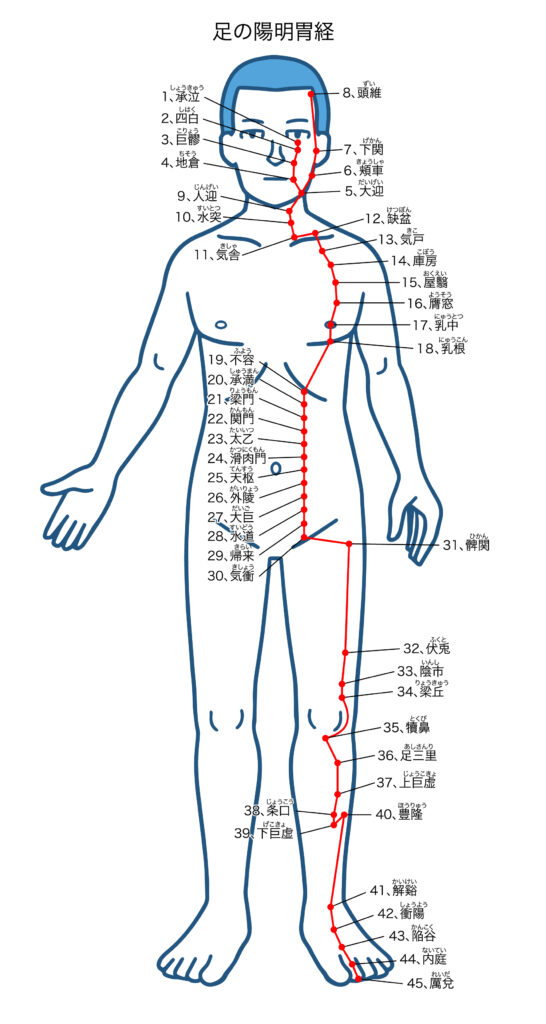

さて、胃に関連する「胃経」は、目の下にある「承泣」にはじまり足の人差し指先端の「厲兌」に終わります。

この胃の経絡に沿って、手のひらで優しくマッサージしてあげてください。

胃経は範囲が広いですが、基本は下半身狙いでOKです。

特にスネの「三里」は重要なポイントになりますから、ぜひ重点的にやってあげてください。

固有感覚が統合されていない脚は、とても疲れやすくなっています。

マッサージしてあげることで足の疲れが取れて胃の調子も上向き、徐々に不安症も和らいでいくことでしょう。

経絡の始点・終点をタップ

最後にご紹介するこちらのテクニック。

本来であれば検査をして効果の有無を確認してから行うテクニックですが、たとえ効かなかったとしても害のあるものではないのでお伝えしますね。

これは私の運営する整体院でも大きな効果を上げている方法です。

まずは不安・恐怖を感じるシチュエーションを思い浮かべます。

とびっきりイヤな場面を想像してください。

次にそのイメージを保ったまま、目の下の「承泣」もしくは足の人差し指の爪外側の「厲兌」を指先で軽くタップします。

これだけです。

さあ、また先ほどイメージした場面を思い浮かべてみてください。

タップの前よりも、そのシチュエーションでの不快感が減っているようであれば「効果アリ」です。

実際に不快なシチュエーションに遭遇した時も、同じように効果のあった部位をタップすれば、落ち着きを取り戻しやすくなります。

たとえ外出中だとしても、目の下を軽くタップするだけであれば周囲から注目を浴びることもないかと思います。

このテクニック、効く人には本当に物凄く効きます。

まとめ

①刺激物は少なめにして、早食い、丸呑みに注意!

②食卓の雰囲気も大切!なるべく穏やかに!

③「胃経」に沿ってマッサージ!

④嫌なシチュエーションで胃経の始点(目の下)or終点(足人差し指の爪外側)をタップ!

以上になります!

これらをしっかりと行えれば、胃の機能は落ち着きそれに伴って不安症・恐怖症も徐々に落ち着いていくことと思います。

ぜひ試してみてください!

コメント